Les Damnés de la Commune sont traversés par des « images-appels ». Ce sont des images qui font appel au lecteur : à sa culture, à ses références, à son histoire. Elles le sollicitent et créent avec lui un mouvement de va-et-vient : elles le ramènent à lui-même puis lui demandent de réinvestir le livre avec sa propre histoire. Grâce à ce mouvement, elles donnent une nouvelle dimension à l’œuvre, une nouvelle densité, car elles l’enrichissent de ce que le lecteur porte en lui.

C’est l’historien Pierre Serna qui a proposé ce terme, à l’occasion d’une rencontre publique à la librairie Le Genre urbain [1]. En littérature, cette figure de style pourrait être appelée « symbole ». Celle d’« image-appel » proposée par Pierre Serna me parait bien plus concrète.

Pour mieux comprendre ce procédé littéraire, je propose de regarder trois images-appels utilisées dans le premier tome des Damnés de la Commune.

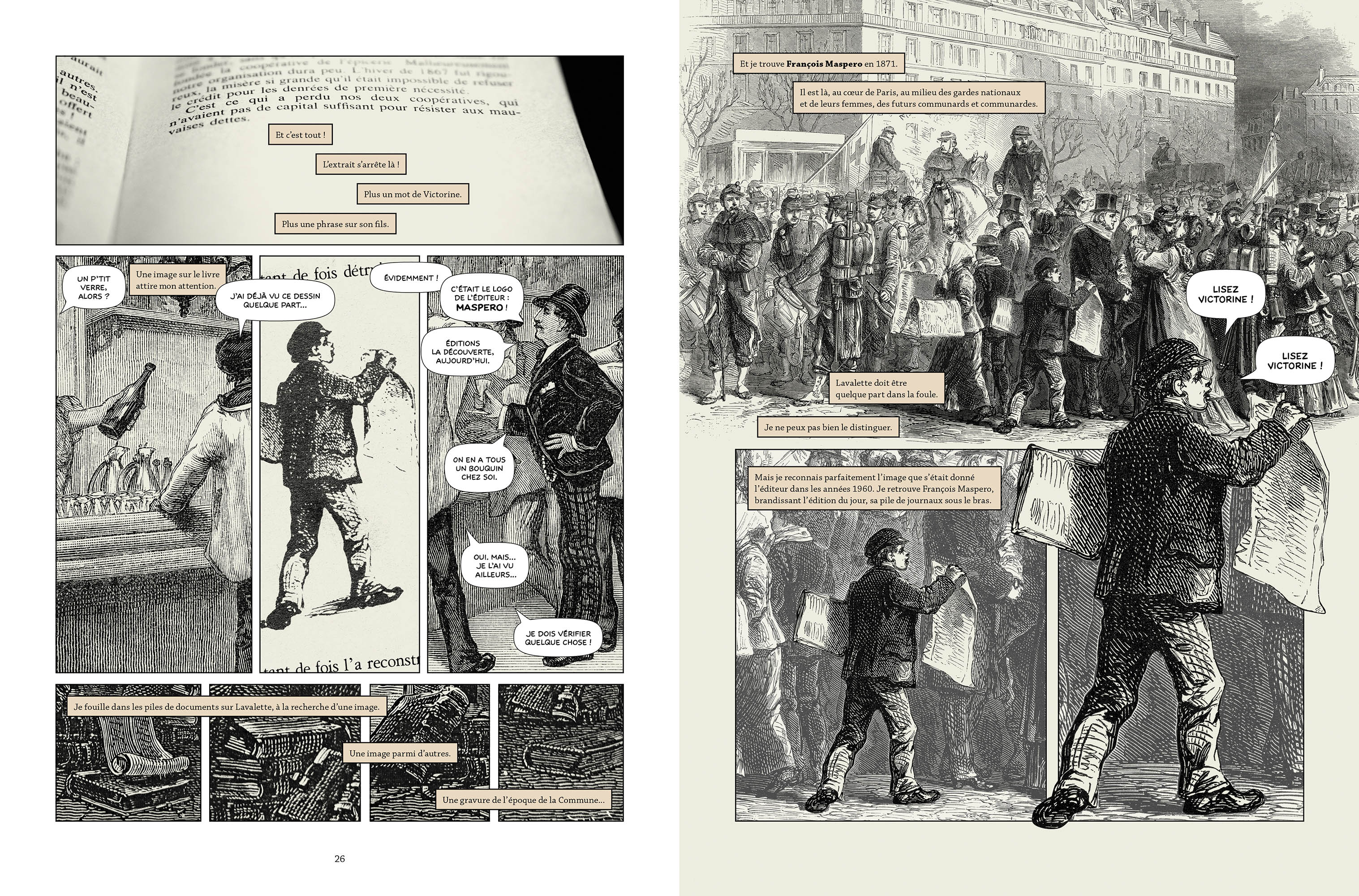

Cosette et l’appel à la culture populaire

Au début du livre, apparaît en pleine page l’image de la petite Cosette. Je l’introduis dans l’histoire par le récit qu’en fait Victorine. Elle raconte : « Dans le courant de l’année 1862, Victor Hugo publia Les Misérables. Ce fut un événement que cette œuvre. Comme l’ouvrage se vendait cher, je me suis abonnée dans un cabinet de lecture, au prix de 1 franc par 24 heures. Mon mari et moi passions la moitié de nos nuits à le lire. »

S’il y a une gravure connue, c’est celle-là. Tout le monde n’a pas lu Les Misérables, tout le monde ne sais pas que l’image représente Cosette, mais tout le monde l’a vu au moins une fois dans sa vie. Elle est inscrite en nous. Nous connaissons au moins vaguement Les Misérables, parfois à travers un film ou une comédie musicale. Et même si nous n’avons rien lu, rien vu, rien entendu, nous savons grâce au titre et au style de la gravure, de quoi s’agit : de misère, il y a bien longtemps.

En utilisant cette image, je voulais que le lecteur se dise : « Mais bien sûr ! Je la connais ! » Je voulais le rassurer quant à la forme surprenante de l’ouvrage. Une bande dessinée réalisée uniquement avec des veilles gravures ? C’est déconcertant... Grâce à Cosette, je dis au lecteur : « Cette image t’est familière. Tout cela n’est finalement pas si étrange. Ce sont des choses que tu connais déjà. »

À partir de cette page 23, je crois que la relation du lecteur à ce livre change. Au lieu d’être déstabilisant, le contenu devient familier. On va regarder les autres images de manière différente. Les reconnait-on ? A-t-on déjà vu ce ballon avec lequel Gambetta quitte Paris assiégé par les Prussiens ? Ou cet éléphant du Jardin des plantes, abattu pendant la famine ?

En reprenant l’image de Cosette, je voulais aussi appeler tout ce que porte le livre de Victor Hugo : la description humaine de la misère et l’envie d’un monde meilleur qui va pousser le peuple à gravir les barricades.

Enfin, avec cette image, je voulais raconter autre chose. Je voulais rappeler l’aspect populaire du roman au XIXe siècle : dire qu’il était souvent publié en feuilleton dans les journaux et qu’il pouvait être illustré de très nombreuses gravures. La sacralisation actuelle du roman n’a pas toujours été. Le roman est un art populaire, tout comme la bande dessinée ou la série télé. Cette image-appel permet d’inscrire mon propre livre dans une histoire plus vaste. [2]

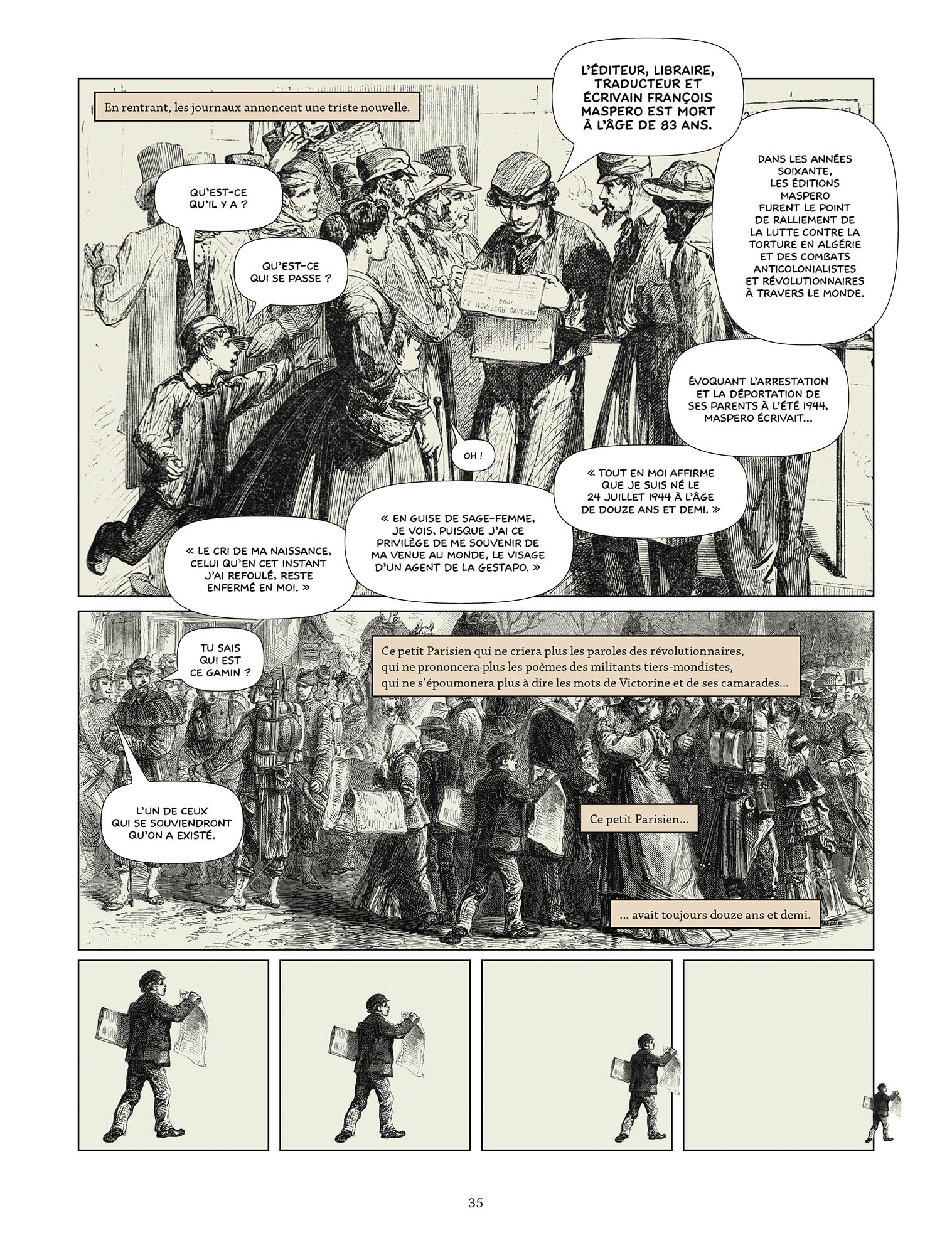

Maspero et l’appel à la culture de l’édition militante

Quelques pages plus loin, apparaît un autre personnage : un petit crieur de journaux. Il est d’abord présenté sur le dos du livre contenant le témoignage de Victorine. Puis le narrateur reconnait la gravure originale d’où est extrait ce personnage. C’est une gravure de l’époque de la Commune de Paris.

Avec cette image, je fais appel à la culture d’un certain nombre de lecteurs qui connaissent ce petit crieur de journaux utilisé comme logo pour les éditions Maspero, puis les éditions La Découverte qui en ont pris le relai.

Mais ce qui m’intéresse, c’est de créer un mouvement de va-et-vient entre notre époque et celle de la Commune de Paris. Car si ce logo est de notre époque, l’image originale vient de ce passé évoqué dans l’ouvrage. Nous n’y avions pas fait attention, mais nous sommes déjà reliés au passé, ces livres que nous avons dans nos bibliothèques y sont reliés.

Dans la narration, je vais un peu plus loin en n’associant plus seulement les éditions Maspero à ce personnage, mais l’éditeur François Maspero lui-même. Le petit crieur de journaux devient François Maspero.

Cette incarnation d’une personne réelle dans ce personnage dessiné un siècle plus tôt prend une densité particulière une dizaine de pages plus loin. Le narrateur y apprend le décès de François Maspero et rappelle ce que l’éditeur avait écrit dans un livre autobiographique à propos de l’arrestation de ses parents résistants, à Paris, en 1944 : « Tout en moi affirme que je suis né le 24 juillet 1944 à l’âge de douze ans et demi. En guise de sage-femme, je vois, puisque j’ai ce privilège de me souvenir de ma venue au monde, le visage d’un agent de la Gestapo. Le cri de ma naissance, celui qu’en cet instant j’ai refoulé, reste enfermé en moi. » [3] Le narrateur continue : « Ce petit Parisien qui ne criera plus les paroles des révolutionnaires, qui ne prononcera plus les poèmes des militants tiers-mondistes, qui ne s’époumonera plus à dire les mots de Victorine et de ses camarades... Ce petit Parisien... avait toujours douze ans et demi. » Le petit crieur de journaux n’est plus un logo, c’est François Maspero dans ce qu’il a de plus intime, c’est son cœur, brisé, arrêté à l’âge de douze ans et demi.

En utilisant cette image, je fait appel à la culture et à l’histoire des lecteurs. Je leur demande de rentrer dans le livre avec ce qu’ils savent. Et je leur propose d’en ressortir avec une relation nouvelle à ce qu’ils connaissaient déjà. Je les invite à ressentir ce lien avec le passé. Et je les engage à charger un simple dessin de la réalité la plus intime d’une personne bien réelle. [4]

Dans ce mouvement de va-et-vient, certains lecteurs auront peut-être remarqué que j’utilise deux extraits de cette grande image pour représenter Victorine page 61. Peut-être, se souviendront-ils aussi que, lorsqu’il observe l’image pour la première fois, le narrateur dit : « Lavalette doit être quelque part dans la foule. Je ne peux pas bien le distinguer. » Dans cette gravure, se côtoient donc François Maspero, Victorine et Lavalette.

Le corbeau et l’appel à notre peur de la mort

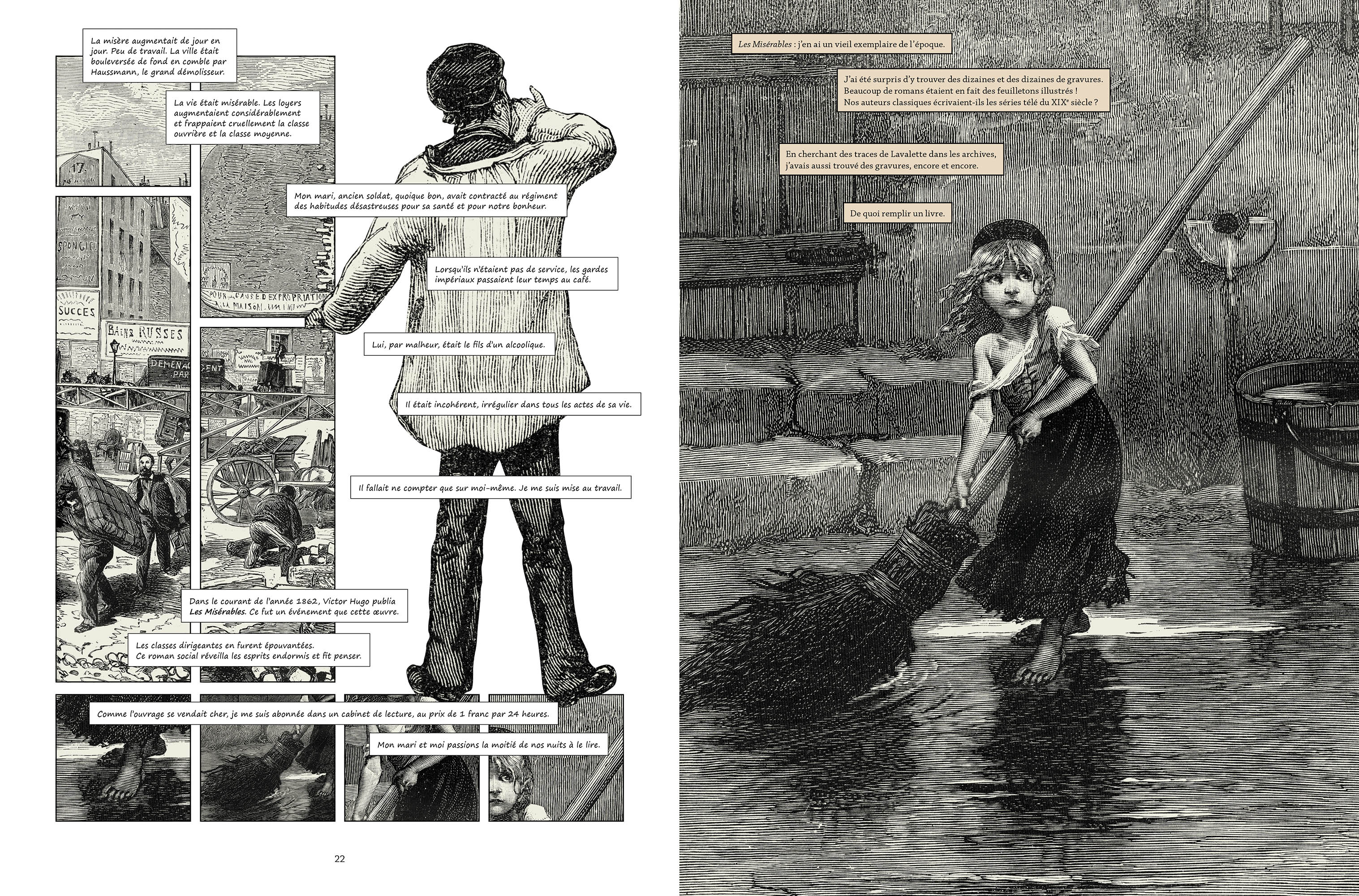

Page 30, j’ai utilisé l’image d’un oiseau noir inquiétant, un corbeau, qui croasse comme s’il vomissait.

La femme qui le regarde avec effroi et tient un enfant dans ses bras, c’est Victorine. Son fils est mort.

J’ai hésité à mettre ce corbeau. J’ai fait plusieurs essais de cette planche : avec et sans. Je le trouvais caricatural. Finalement, je l’ai non seulement gardé, mais utilisé à quatre reprises.

La première fois, il et associé à la mort du premier enfant de Victorine. Lorsqu’il apparait la seconde fois, alors que Victorine parle du bonheur qu’elle avait auprès de son deuxième enfant, il introduit une distance et se fait annonciateur de malheurs. La troisième fois, le malheur est là, l’enfant est malade. La quatrième fois, l’enfant est mort, l’oiseau a gagné.

Comme la faucheuse, cet oiseau est un symbole. Il fait appel à notre peur la plus profonde, celle de la mort.

Le lecteur ne s’en doute pas, mais cet oiseau fait plus profondément encore appel à sa culture et à son histoire. Je ne l’ai pas choisi par hasard. Il provient d’une vieille gravure représentant le gibet de Montfaucon. Aujourd’hui inconnu, cette potence était depuis le XIe siècle un symbole effrayant dans l’imaginaire parisien. Pendant plusieurs siècles, les dépouilles des condamnés à mort y étaient exposées. Les corbeaux venaient s’y repaître.

[1] Lire la retranscription de l’intervention de Pierre Serna, à la librairie Le Genre urbain, à Belleville, le 27 mars 2018.

[2] Pour redécouvrir le texte des Misérables, on peut écouter son adaptation sur France culture dans un très bon feuilleton radiophonique de quatorze épisodes de vingt-cinq minutes.

[3] Les Abeilles & la Guêpe, de François Maspero, édition du Seuil, 2002.

[4] Pour découvrir cette personnes, je vous conseille le petit film de Chris Marker On vous parle de Paris : Maspero. Les mots ont un sens (1970) et le documentaire d’Yves Campagna et Jean-François Raynaud François Maspero, Les Chemins de la liberté (2014).

Maspero a notamment publié Les Damnés de la Terre, de Frantz Fanon, avec une préface de Jean-Paul Sartre.